A 35 chilometri a est della cittadina di Rauma, sulla costa sud-occidentale della Finlandia, c’è un piccolo paese di nome Koylio. Il paesino in sé, oggi, non riveste alcuna importanza né interesse. Ebbe il suo momento di celebrità nell’inverno del 1156 quando, in piena seconda crociata – quella che vide Gerusalemme tornare in mani turche ad opera del leggendario Saladino – proprio mentre il pio Renaud de Chatillon metteva Cipro a ferro e fuoco, un vescovo nonché crociato di nome Enrico s’inerpicò, primo fra tutta la sua stirpe di portatori della pacifica parola di Dio, nelle vaste lande nordiche e ghiacciate dell’attuale Finlandia, allo scopo di redimere e convertire gli ignari pagani che ancora l’abitavano. Giunto a Koylio, il prode Enrico s’imbatté nel contadino Lalli e pensò bene di fargli notare l’erroneità del suo credo religioso. Lalli lì per lì non se la prese tanto, e continuò a zappare la terra arida e fredda del suo campo. Ma il vescovo Enrico continuava, insisteva, proprio non voleva saperne di abbandonare i suoi propositi redentori. E insistette a tal punto da provocare nel contadino Lalli un certo qual giramento di scatole. Raggiunto il limite della pazienza, Lalli risolse il problema spaccando la testa dell’indefesso sacerdote con un colpo di vanga prima di affogarlo nelle gelide acque del lago Koylionjarvi.

La storia ricorda Enrico come martire e Lalli come efferato assassino. Nell’antica chiesa di Koylio, situata in un isoletta fra le insenature del Koylionjarvi, ancora oggi si possono ammirare i dipinti che ritraggono Lalli all’inferno, mentre un santo gli schiaccia la testa con il suo divin sandalo. Monito – spiegano i pronipoti dei due protagonisti dell’infausta vicenda – per tutti coloro che ancora vogliono sfidare il potere del Giusto, incarnato come si sa da Santa Madre Chiesa. Oggi forse dalla sua santa sorella Riformata.Non si scava sotto il Monte Bianco!

Lei mi sta scavando sotto, mi toglie la panna, la castagna da sola sopra non ha senso. Il Mont-Blanc non è come un cannolo alla siciliana che c'è tutto dentro, è come uno zaino: lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro. Il Mont-Blanc si regge su un equilibrio delicato, non è come la Sacher Torte...

Nanni Moretti, Bianca, 1984.

Noi da Koylio non ci siamo passati. Né posso vantare nel mio curriculum la stessa prodezza del vecchio contadino. Anche perché il mio Enrico ancora respira, e i freddi laghi finlandesi li ha visti solo da posizioni asciutte. In compenso però io ed Enri siamo arrivati ben più a nord dello sfortunato – ma sicuramente poco simpatico – vescovo suo omonimo. Abbiamo compiuto in meno di dieci giorni tutto il giro della Finlandia, fino all’estremo settentrionale, la Lapponia dei Sami intagliatori d’argento.

Iniziamo dal basso. Cioè dal primo passo che si deve compiere in una prospettiva di viaggio come questa: valicare il confine di casa. Nel mio caso, il Monte Bianco. Ma se c’è una cosa che mi ha insegnato Nanni Moretti è che non si deve scavare sotto il Monte Bianco: la castagna da sola sopra non ha senso. Ma soprattutto non ha senso far pagare 30 euro per attraversare il traforo, condito di code sempre ricche di noia e di attesa. Il buio sovrasta tutto, resta solo l’immagine della cima imbiancata e accerchiata da nuvole cornice, quasi a volerne sottolineare la potenza espressiva, raccolta nella memoria un minuto prima di intraprendere il tuffo verso il centro della montagna. La Val d’Aosta vive del vento che la respira, e Chamonix, appena oltrepassato il lungo tunnel, è un soffio di dolcezza francese che appena si intravede fra le curve della discesa.

Continuando così, cioè verso il nord, certo non per farci del male, si arriva presto in quel piccolo paradiso in bilico fra generosa pace naturale e opaca luminescenza d’artificiosa modernità che è la cittadina di Evian. È lì che vive e lavora il mio compagno d’avventure. Ed è lì che lo trovo, alle 9 di sera, ancora in ufficio. È la vigilia del 14 luglio e c’è molto da lavorare per i manager francesi prima dei festeggiamenti. Ma mentre tutti inneggiano alle antiche rivoluzioni, noi siamo già in strada a caccia di emozioni: percorrendo il lato sud del lago di Ginevra fino alla frontiera svizzera, poi cantone dopo cantone attraversandola tutta verticalmente fino a Basilea. Infine, la Germania: da Karlsruhe in una perfetta diagonale fino a Berlino. Direzione nord-est.

Mentre Enri guida con il sole alle spalle e la benzina nel piede, Tommy gioca a flipper e non vuole saperne del mondo. Cieco e sordo, come non andasse mai in vacanza. Il mondo intorno a noi invece brulica di attenzioni e di persone, macchine e tir lanciati sull’autostrada verde svizzera.

Sono 1200 i chilometri che separano Evian da Berlino – duri da fare in un solo giorno – ma riusciamo comunque a raggiungere la capitale ferita in tempo per darle una rapida quanto inutile occhiata notturna. È il 14 sera e di fronte alla porta di Brandeburgo i francesi di Berlino si accalcano per festeggiare la presa della Bastiglia. È tardi, siamo stanchi ed affamati. La capitale ricucita dovrà aspettare. Ci siamo accontentati di una rapida capatina mentre le occhiaie, ancor più rapide, si posavano sui nostri visi. Abbiamo trovato un campeggio a 60 km a nord-est dalla città, lungo l’autostrada che porta a Settin, in Polonia. Lungo la direzione del giorno seguente.

Mi basta un giorno per capire che l’intesa che c’è tra me ed Enri non è cambiata di una virgola dai bei vecchi tempi di Pietracamela e delle Dolomiti, dello sci forsennato e delle nebbie di Edimburgo, delle avventure a bordo dello scalcinato e ormai defunto Panderprise e dei giorni liceali d’ingenua allegria. È perfetta, l’intesa come lo è la comunicazione fra noi, quasi non bisogna nemmeno chiedersi le cose, parlarsi. In fondo basta un gesto, un attimo.

La Germania è un’ampia autostrada verde scuro puntellata di mulini a vento, così come la Svizzera è un breve tunnel a cielo aperto che passa silenziosamente sotto i vestiti dell’Europa. L’estremo nord della Polonia è invece un prato giallognolo con venature d’argento, popolato di desolata povera e ventosa varietà di vita. Si prosegue fra i campi, non ci sono autostrade. Le persone passeggiano lungo i bordi delle strade carichi di sacchetti e borsoni, i campi brulicano di mucche che brucano, e gli alberi segnano la rotta indicando con la loro cadenzata alternanza alle pianure brulle lo scorrere del tempo e dei chilometri. Terzo giorno di viaggio: da Berlino a Danzica, 500 km di strada curvosa e malandata. Ma abbiamo una macchina che canta e abbaia con la voce roca del Sangue sui binari: Entra – disse lei – ti darò riparo dalla tempesta.

Danzica, la città dei festival

A Danzica i traghetti scarseggiano, soprattutto nei giorni dispari. 15 luglio: non si salpa, rimaniamo dove siamo, nessuna alternativa. La traversata del Baltico dovrà aspettare. Un giorno di sosta forzata in quella che si può definire la prima città che abbiamo veramente visitato e conosciuto: ribattezzata la città dei festival.

Già, i festival. Un modo nuovo, gentile, decisamente surreale, per nomare i fondoschiena femminili. Un regalo di Danzica. La scelta di questo nome deriva dalla scoperta della quantità – in questo caso più sbalorditiva della qualità, seppur anche questa di estremo livello – di giovani attraenti ragazze che popolano la Polonia, e Danzica in particolare. Mai avevamo visto tanta bella umanità tutta insieme: ovunque, ad ogni angolo, in ogni strada o piazza, le polacche gridano al mondo l’eredità lasciatagli dalla natura come risarcimento di una sfortunata storia. Ricordo le parole del professor Remy ne Le invasioni barbariche di Denys Arcand: Giacché le disgrazie della Polonia sono una delle prove dell’inesistenza di Dio. Ad ogni modo, la Polonia è stata ricompensata in bellezza. Forme perfette, disegnate, scolpite da un perfetto geometra con un perfetto compasso. È strabiliante, ammaliante. Uno spettacolo da non crederci, unico nel suo genere. Il fatto eccezionale è che quelle qualità che possiamo riscontrare spesso anche nelle nostre donne, nei casi più fortunati, in Polonia e a Danzica sono bagaglio genetico di una percentuale altissima di popolazione. Il 90% e più – e senza esagerare – della popolazione femminile è di un’avvenenza fuori dal comune. Mentre il rimanente 10% è comunque all’altezza di quei casi che qui da noi sarebbero classificati in televisione o sulle copertine di Panorama. Anche Enri è (stranamente) d’accordo con me, abbagliato quanto me: lui che solitamente è così restio a lasciarsi emozionare e affascinare con entusiasmo da certi spettacoli naturali per cui la Polonia è famosa nel mondo. Questo fatto è la riprova della veridicità dell’affermazione: siamo su un altro mondo, il mondo dei festival.

Dopo un giorno non ci facevamo quasi – insomma, molto quasi – più caso: erano talmente tante, talmente perfette, che ci si chiedeva come gli uomini di quel paese non venissero al mondo tutti già con un sorriso a trentadue denti fin dal momento della nascita. Così tante, tutte insieme, concentrate, che ci sembrava appunto un festival: una raccolta live dei maggiori successi di madre natura.

L’eccesso di quantità meritava una classificazione scientifica. Per questo ci siamo rivolti alla Storia e alla Storia dell’arte per farci aiutare. In fondo il sedere ha in sé tutte le caratteristiche dell’arte, e la sua forma tondeggiante, inganno di geometria, aiuta l’accostamento e la catalogazione in categorie storiche. Dopo un attento studio abbiamo dunque classificato il festival austero e severo, di origine germanica, ribattezzandolo bismarckiano. E il suo opposto: quello spumeggiante, gioioso e orgoglioso, che s’ispira al barocco romano. Il mio preferito ha le sembianze di un piccolo e leggiadro bauletto neoclassico, così gentile e sinuoso, sobrio ma al tempo stesso sbarazzino. Con una leggera deviazione sul Settecento francese, fino alla massima perfezione: il festival a bauletto in stile Luigi XIV. C’è il festival di ispirazione russo-zarista, che è come quello bismarckiano ma con una maggiore tendenza all’autocompiacimento. E c’è il festival mediterraneo, nelle sue varie sottospecie a seconda della linearità del disegno: quello ateniese, armonioso e altezzoso ma democratico, quello poetico o “di Lesbia”, in omaggio alla poesia di Caio Valerio Catullo, e infine quello nordafricano – terra di dolcezza – come ci ricorda anche Catone il Censore in una celebre orazione al senato condita di fichi. Ma Carthago non est delenda e io ed Enrico ci siamo resi conto che senza un’attenta classificazione avremmo perso presto il filo del discorso. Smarrendoci negli infiniti meandri dei confusi ricordi avvolti dalle fascinazioni polacche. Per questo abbiamo svolto un compito così arduo e impegnativo come la catalogazione.

Ma Danzica non è solo la città dei festival. È città di mare, polvere, sole e ruggine. Un luogo che odora già di Baltico, e non solo per il porto. Ciononostante la sua anima sembra più legata al continente che al mare, polverosa e sonnacchiosa, ricca di vita ma pur sempre silenziosa. Il centro storico però è diverso: un piacevole diversivo russeggiante, colorato, passeggiato da orde di giovanili bellezze, ricco specchio che proietta immagini d’arte e storia. Mentre il campeggio nel sobborgo popolare di Stogi ha troppo in comune con una fogna per essere trattenuto piacevolmente nella memoria. Comunque, degno di nota solo per segnalare un record: la polvere a Stogi è talmente ovunque da occupare il posto d’onore che normalmente è dedicato all’ossigeno. Impossibile non respirarla.

Polonia: da Settin a Danzica la strada è lo specchio che il mondo è cambiato. Strade poco o per niente asfaltate, un bar per il pranzo che un lupo mannaro ci farebbe la tana, ma il cibo è buono e la padrona simpatica e gentile. Ci rendiamo conto di aver sfondato la barriera dell’Occidente, anche se la nuova Unione continentale vorrebbe suggerirci il contrario. Grandi macchie di prati spogli, alberi a distese d’onde, pianure che si ripetono senza concedersi nemmeno un cambio dell’olio. Semplice vita contadina che profuma e puzza traspirando attraverso i vetri della macchina, un borgo dietro l’altro. Nelle strade imperversano le Fiat come da memoria togliattigradiana. Si vedono ancora delle antiche tragiche Duna reggersi in piedi con la forza dell’istinto. Arrivati a Danzica ci dirigiamo alla zona d’imbarco – non senza qualche difficoltà – ma il deserto ci ha preceduto. Niente nave, non resta che trovare il campeggio.

Stogi, dove la tristezza del mondo viene contrastata con la forza invasiva del richiamo della spiaggia. E dei festival ovviamente. Prepariamo l’accampamento e saliamo sul tram numero 8 senza biglietto. Decidiamo di andare a mangiare fuori, in centro, e l’altra metà del mondo si dischiude: è l’invasione dei festival, una tentazione continua, un affronto alla nostra cara vecchia Italia che nel confronto grida genuflessa pietà. Seduti a ristorante incontriamo una famiglia italo-polacca con cui riusciamo a scambiare quattro chiacchiere. Il marito è italiano, la moglie polacca: si nota subito che da giovane anche lei deve aver dato un certo qual contributo alla causa dei festival. La donna ci dà anche la conferma che Danzica è uno dei migliori porti per arrivare ad Helsinki, e a quel punto non avevamo più alcun dubbio. Passeggiata per il centro, vitale ma come incorniciato, colorato cartone, distaccato anni luce e strati di vetro antiproiettile dal resto del circostante. Ciottoli sotto i piedi ed edifici ottocenteschi. Bello e triste.

Dalla Russia alla Svezia senza passare dal Via

Il traghetto del giorno dopo per la Scandinavia ci è sembrato troppo caro per essere polacco. E poi non portava ad Helsinki ma in Svezia, al porto di Nynashamn, 73 km a sud di Stoccolma. Con partenza alle 18 e arrivo alle 10 di mattina del giorno successivo. Ci eravamo fidati dei consigli della nostra professoressa di italiano e latino del liceo. Non ci siamo neanche presi la briga di controllare se davvero Danzica fosse una buona scelta per approdare al di là del Baltico. Mai prima d’ora ci aveva delusi, ma questa volta abbiamo dovuto fare i conti con il lato oscuro dell’estrema improvvisazione.

Ci incazziamo non poco, con la sorte avversa ma soprattutto con la nostra indecente approssimazione, e decidiamo di proseguire: è il quarto giorno e la prode macchina di mio padre marcia in direzione di Tallin, Estonia. Per il primo giorno pensiamo di accontentarci di arrivare a Riga, la capitale lettone. Dirigiamo su Elblag e raggiungiamo Branewo, al confine polacco, ma ci rendiamo conto che fra Polonia e Lettonia c’è un piccolo fazzoletto di terra, uno sbocco sul mare, che è rimasto territorio russo. È il porto di Kaliningrad, città che sotto la dominazione prussiana aveva nome Konigsberg, famosa per aver dato i natali ad Immanuel Kant e in un passato più recente per essere il minaccioso occhio sull’Europa della potenza nautica dell’Armata rossa. Alla frontiera – questa sì, quella vera, con l’Oriente – un grande e grasso orso sbofonchiante, nemmeno vestito in uniforme, ci impedisce di proseguire: sui nostri passaporti mancano i visti del consolato, e in Russia non si entra. Restano solo due alternative: fare il giro del triangolo di Kaliningrad, allungando di 300 chilometri il nostro percorso attraverso la Lettonia, o tornare indietro e imbarcarci a Danzica come pensato fin dall’inizio. Scegliamo la seconda ipotesi e ci mettiamo a correre, perché non correre il rischio di perdere il traghetto delle 18, l’unico traghetto in due giorni. Abbiamo masticato altri 220 chilometri, da Danzica a Branewo e ritorno. Chilometri inutili questa volta, ma allietati da un paesaggio carico di emozioni.

È stata dura anche solo trovare un posto per dormire sul ponte della nave. Dapprima ho provato con i divani del bar del prora, ma alle una di notte sono stato malamente cacciato da un inserviente. Poi la caccia sfrenata ad un angolo di pace, quando tutti i posti migliori erano già stati occupati. Troviamo una sistemazione di fortuna sullo stretto corridoio che dà sulle scale del ponte 6, in compagnia di un’altra decina di disgraziati come noi. Per tutta la notte un via vai continuo di passi che ci saltano a piè pari; ingombriamo tutto il corridoio e dormire non risulta facile.

Arriviamo a Nynashamn alle 10 del quinto giorno e ci facciamo i 73 chilometri sotto il sole svedese. Anche a Stoccolma però, niente traghetto, almeno per 24 ore. È lo sculo che ci perseguita? Si rende necessario cercare una sistemazione quindi dirigo la macchina verso lo stesso ostello che mi ospitò lo scorso anno il primo e l’ultimo giorno della mia avventura norvegese. Ci sistemiamo e partiamo a piedi alla conquista della città: centro storico, isola di Sodermalm e Old Town di Stoccolma.

Città ridente, luminosa, accogliente e cosmopolita. Atmosfera fredda ma temperatura mite. Una lepre ci attraversa la strada nel mezzo della città. Parchi e lungomare, isola dopo isola, da camminare per ore cambiando ogni minuto una diversa angolazione della città. Città che sembra muoversi intorno allo sguardo. Stoccolma è così, una serie di angoli. E la si può percorrere con il passo di un compasso. Anche la cena asiatica è buona e il cameriere argentino mi chiama “Bin Laden” per colpa della mia barba incolta e fiorente.

Enri mi dice che la vita non vale la pena di viverla al massimo, con il massimo impegno, se non hai qualcuno con cui condividerla, a cui regalare le tue ore migliori. Lui pensa che sia lo scopo a fare lo strumento e che lo scopo non possa che vivere e respirare al di fuori dell’io. So bene a cosa si riferisce mentre mi espone la sua teoria per una vita infelice e completa, seduti sulla panchina di parco verde che scollina sulla spalla sinistra della città. Ma io non sono d’accordo. Gli rispondo che è l’individuo il metro, il termine di paragone, peso e misura di tutte le cose. È il centro e la periferia, il motivo, la molla e la macchina che spinge il motore. E aggiungo che se non si è capaci di amare noi stessi, al di fuori di tutto, a prescindere da tutto e da tutti, non si può divenire in grado di amare gli altri con un sufficiente tasso di sanità mentale. Lui ha un obiettivo e intorno a quello tenta di costruire una vita su mille a disposizione. Io ho una sola vita, niente al di fuori di essa, e al suo interno faccio convivere i possibili obiettivi. Abbiamo sonno, ma continuiamo a discutere fino a tardi. Perché è facile perdere il senso del limite che separa una giusta determinazione dall’insanità. Sia da una parte che dall’altra, indifferentemente e in modo ugualmente pericoloso. Nevrosi a matrioska: chi le tira fuori da dentro, chi le spande una accanto all’altra di fuori. Ma il verso è sempre lo stesso, il vettore punta sempre nella medesima direzione. Un po’ mi dispiace sentirlo parlare così, capire che non vuole a bastare a se stesso. E un po’ lo invidio, per lo stesso motivo. Mi rattrista l’idea che tutto ciò che noi due amiamo, il mondo che ci accomuna, dall’istinto di libertà scatenato da un sentiero di montagna, al contatto con la piena autocoscienza che si esprime nel bruciore e stridere di un remo che ti scarnifica il palmo della mano, che tutto questo non gli è sufficiente per sentirsi appagato. Mi rattrista sì, ma mi riempie anche di nuove prospettive e di infiniti salti nel buio. Eppure non ho mai trovato nessuno con cui poter condividere il nodo allo scarpone. Con Enri posso, e lo faccio, ma il suo nodo sembra legare e stringere troppo per permettere lo stacco da terra.

Volare costa sacrificio.

Stoccolma sole sorge

La colazione dell’ostello è la giusta ricompensa dei tanti chilometri e del lungo parlare notturno. Il bello si apre alla vista: c’è una ragazza al tavolo accanto, beve il caffè con le amiche. È una delle immagini più splendenti che i nostri occhi abbiano mai assaporato insieme ad un tè caldo in una mattina fredda. Non le rivolgiamo nemmeno la parola, tanta è la paura di sciuparla. Quando le donne sanno essere così belle, non c’è niente altro da fare: dopo il primo sguardo sai già di aver osato troppo. In fondo ce lo ha detto anche la beautiful mind del John Nash di Ron Howard: Adam Smith si sbagliava…

Se il giorno dell’arrivo ci siamo dedicati al turismo cittadino in versione plein-air, quello della partenza è tutto per il museo dei Premi Nobel. Due ore immersi nella storia della civiltà e del progresso delle idee. Distinguiamo alcune impronte conosciute: Enrico Fermi, Albert Einstein, Eugenio Montale, Ernest Hemingway, lo stesso John Nash, Thomas Eliot e Dario Fo. Inseguiamo impronte nuove, fra i misteri della chimica e della fisica. C’è anche Werner Heisenberg che nel 1932 con il suo principio di indeterminazione aveva rotto lo specchio della conoscibilità. Chiedete per conferma a Freddy Riedenschneider, l’avvocato di Frances McDormand ne L’uomo che non c’era dei fratelli Coen. Lui ve lo saprà spiegare meglio.

Il sole di Stoccolma è caldo e lucente come la sua architettura bagnata dai canali e innaffiata di continui rovesci che ne interrompono temporaneamente il lavoro. Passeggiare per le sue viuzze o attraversare i ponti è come giocare ad un’enorme dama cinese punteggiata di riflessi e scorci suadenti.

Un’altra umanità

Imbarco pomeridiano per Helsinki. Saliamo su Mariella, bell’esemplare della flotta Viking line, e lì conosciamo un gruppo di studenti pistoiesi in interrail che festeggiano la maturità. Fanno un gran chiasso ma contribuiscono anche un po’ al rifocillarsi della nostra allegria. Durante la notte facciamo tappa alle isole Aland, e per la prima volta il sole, pur calando oltre l’orizzonte, imperversa senza soluzione di continuità a regalare la sua luce. Non è ancora notte artica, ma sua sorella minore già sta facendo la nostra conoscenza.

Sbarcati nella capitale finlandese cominciano le estenuanti ricerche per la prenotazione del viaggio di ritorno, da Helsinki a Rostock, in Germania. Il più possibile vicino al 29 luglio, data improrogabilmente ultima. Facciamo il giro delle sette compagnie marittime ma ci dobbiamo accontentare di una costosa Silja line con un giorno e oltre in meno di vacanza, alba del 28. Non appena riusciamo a formalizzare il rientro, placando l’ansia da mancata prenotazione, ci lanciamo sulla strada verso est, la via Carelia e il confine russo.

Natale con chi vuoi, Pasqua con Patti Smith: Abbiamo ottenuto di volare sopra la terra, sopra il mare. Noi invece voliamo sopra una distesa di boschi intrecciati, da Helsinki a Imatra, sulla via del sud-est finnico che incrocia la sua storia con la dominazione russa. È il settimo giorno e percorriamo 333 chilometri, da Helsinki a Sulkova. Chilometri d’acqua, solitudine cosmica, silenzio. Chilometri da respirare a pieni polmoni, fermandosi di quando in quando per immortalare in una fotografia quell’enorme distesa di limpido confine del mondo. In serata arriviamo al “campeggio” di Sulkova. Le virgolette alla parola “campeggio” sono d’obbligo perché non si tratta di un vero e proprio campeggio ma di un prato posizionato sul retro di una casa con camere in affitto e ristorante all’aperto. Il padrone è simpatico, gentile, trent’anni circa, barba e capello biondo, con tanta voglia di fare conversazione. Ci fa sistemare la tenda accanto al ristorante e ci riempie di molti e utili consigli sul tempo, le zanzare, le zone paesaggisticamente interessanti. È un’altra umanità rispetto a quella che conosciamo: più aperta, più disponibile, più sensibile ai valori dell’accoglienza. Barba bionda – così abbiamo ribattezzato il gestore del “campeggio” – ci cucina una pizza niente male. Affogata nelle cipolle ma niente male. Inizia ufficialmente la nostra lunga lotta per la sopravvivenza contro le zanzare. Enormi, aggressive come coccodrilli, a stormi infiniti come gli uccelli di Hitchcock. Sono diavoli col pungiglione.

Piantiamo la tenda e riprendiamo la macchina. Ci mettiamo in caccia del doppio sentiero – in finlandese luontopolku – della dorsale di Vilkaharju, lungo la strada 438. Ma i cartelli scarseggiano e la strada si nasconde nel verde. Giunti ad un possibile imbocco del sentiero, busso alla porta di un’anziana signora per chiedere informazioni. La vecchietta gentile non parla inglese ma chiama a telefono il figlio che arriva a casa sua un quarto d’ora dopo con la macchina, moglie e figli al seguito. Nel frattempo, la signora ci fa ingannare il tempo offrendoci due gelati. Gentilissima, viviamo nella dimensione di un’altra umanità. Quando arrivano il figlio e il resto della famiglia riusciamo in qualche modo a farci capire (nemmeno lui parla una parola di inglese) e l’uomo si offre di accompagnarci all’imbocco del sentiero. Avrà perso più o meno un’ora, percorrendo chilometri per lui inutili avanti e indietro da casa sua a quella di sua madre, poi al sentiero e di nuovo a casa. Non so proprio come definire questa squisita ospitalità se non considerando che quella finlandese deve essere per forza un’altra umanità.

Camminiamo per circa 5 chilometri, quanto basta per riaprici lo stomaco dopo il gelato della vecchietta. È ora di cena e ci muoviamo di nuovo verso il campeggio. Pizza cipolluta di cui sopra e via, di nuovo in marcia – se il giorno non finisce mai, noi vogliamo continuare a non finire insieme a lui – questa volta alla scoperta delle rovine preistoriche di Linnavuori: dopo quello di Reine, lo scorso anno in Norvegia, sicuramente il più suggestivo spettacolo naturale che la mia memoria ricordi. In realtà non c’è alcuna rovina, solo l’ombra di una colonizzazione di epoca antichissima, primitiva. In compenso quello che si vede dall’altura di Linnavuori ripaga a pieno la parziale delusione dovuta alle aspettative dell’inesistente “fortezza”. C’è un’atmosfera da inizio e fine del mondo, una vista da mozzare il fiato. Guardare il lago di Haukivesi dall’alto della collina è come spiccare il volo, seduti su un masso molle muschio mentre l’aria invischiata fra le nuvole e la luce della tarda sera si arrampica su per la montagna raggiungendo i nostri piedi.

Centottantasettemilaottocentottantotto laghi

Partiamo per Savonlinna di buon mattino. Giorno numero 8: c’è il sole, l’aria è calda, il vento è docile. Al castello di Olavinlinna ci tocca una visita in francese, Enri deve a sua volta tradurmela in italiano. Se non fosse stato per il sole, i merli e i camminatoi di Olavinlinna avrebbero avuto un’aria decisamente spettrale. Invece la luce e il tepore del clima ammantano il castello di un’insolita serenità storica, arricchita dall’effetto dei colori che emergono dalle acque del grande lago Pihlajavesi. Il borgo di Savonlinna è un altro piccolo scorcio di gentile paradiso acquatico.

La bombola di butano è già finita e siamo solo all’inizio della vacanza. Come facciamo ora a cucinarci la pasta? E il caffè alla mattina chi me lo prepara? Non certo i bar finlandesi. Abbiamo impiegato molte ore di molti giorni in folli ricerche prima di desistere dal tentativo di riempirla o di comprare una nuova bombola. Mai tempo fu sprecato in modo peggiore.

Da Savonlinna continuiamo in direzione nord, macinando un lago dopo l’altro con l’ingordigia di un vecchio lupo che banchetta oltre il recinto del pastore. I laghi del sud-est sono i mattoni con cui è stato costruito il giardino di Adamo ed Eva, poi rotti, sparsi, confusi come tessere di lego rovesciate per terra dalla scatola appena aperta. Arriviamo ad Enonkoski e prendiamo a noleggio una barca a remi. Nelle tre ore successive testiamo la nostra voglia di natura a contatto con il pelo dell’acqua, la fatica della remata e l’improvvisazione della rotta. Io non prendevo in mano un remo da più di dieci anni, per Enri era addirittura la prima volta. Una volta capita la tecnica di base della remata, ci inoltriamo fra laghi e isolette in una zona altrimenti inaccessibile. Enri insiste nel voler utilizzare una bizzarra tecnica di remata a cui ha dato nome retromarcia di salvataggio, mi fa andare in bestia tutte le volte con i suoi continui tentativi di trasformare il lago di Haukivesi in un gorgo a mulinello.

Cambiare velocità, andatura, la natura stessa del movimento, è un ottimo esercizio per sincronizzare le nostre sensazioni altrimenti incapaci di penetrare a fondo la magia di queste terre assolutamente limpide e formose. L’unico modo è entrare a contatto con l’acqua. Non a caso questa parte della Finlandia è detta zona dei laghi. È qui che è concentrata la maggior parte dei 187.888 laghi che compongono la celebre figura a donna senza un braccio. Uno specchio dopo l’altro, un oceano dentro la terra, sentiero azzurro dove far camminare il buon umore finché c’è luce.

Giorno di pioggia e sole, allegria e fatica, chilometri su chilometri. Lasciata la barca ci immettiamo di nuovo nella storica via Carelia, dritta contro il nord e con l’orecchio destro teso ad assaporare i rumori della vicina Russia. Raggiungiamo Koli, da dove si gode un panorama spettacolare sul grande lago Pielinen. C’è anche una seggiovia: i finlandesi ci sciano da queste parti, nonostante non si arrivi nemmeno a mille metri d’altitudine. Ceniamo in macchina appostati su un enorme ponte dall’ampia ricca visuale lacustre che porge sia la destra e la sinistra alle sponde del Pielinen. Solo le tremende zanzare artiche sono capaci di rovinare una sensazione altrimenti di assoluto appagamento. La pace interiore si impadronisce della stanchezza, ridiamo come bambini e giochiamo con la luce della bianca sera. La musica che ci accompagna ruggisce di fatica e di avventura. Un pezzo di cuore di Janis Joplin è caduto, un altro è spezzato, portato via, un altro è posato sul letto del lago Pielinen.

Si è fatto tardi e siamo lontani da qualunque campeggio. Ci rimettiamo in macchina e puntiamo su Nurmes, dove pensiamo di pernottare. Ma il paese che troviamo sulla nostra strada – deformato forse dall’ora tarda, si sta approssimando la mezzanotte – non ci piace, e soprattutto non si trova il campeggio. Allunghiamo di altri 80 chilometri e ci fermiamo a dormire a notte fonda – anche se perfettamente illuminata – al campeggio di Kuhmo, luogo simbolo del poema epico di Kalèvala. Tutto qui a Kuhmo è Kalèvala, dalle strade al presunto campeggio, l’asfalto stesso risuona delle parole dell’Omero finlandese che intona i suoi versi di battaglie e d’avventura. Da Sulkova a Kuhmo, in un solo giorno, abbiamo macinato 420 chilometri, e tutti di strada normale, curvilinea e impervia. Prima lungo la 471e per la 476, poi la statale per Kajaani, e da Nurmes la 75 che sfonda verso est. E nonostante tutto ci siamo anche regalati il tempo di intrecciare i nostri sensi con quelli del magnifico circostante naturale, regalandoci numerose soste ovunque il fiuto ci suggerisse di fermarci a godere dei profumi del nord.

Lapponia e solitudine

La Yaris azzurro pozzo corre leggera lungo le torri di guardia, facendo la barba al confine russo lungo la strada 912. Da sotto il cappello di John Wesley Harding principi osservavano mentre tutte le donne andavano e venivano; anche i servitori scalzi. Fuori, in lontananza, un puma ringhiò, due cavalieri si stavano avvicinando, il vento cominciò ad ululare… "Ci sono molti qui tra di noi che pensano che la vita sia solo un gioco”.

Altri 420 chilometri ci portano ad Oulanka, uno dei parchi nazionali più celebri del territorio finlandese. Ora siamo decisamente a nord, decisamente artici, sia geograficamente che con lo spirito. Lungo la strada incontriamo molte renne che vagano libere sull’asfalto, noncuranti del (seppur quasi inesistente) traffico, acquattate dietro una curva, a brucare o anche solo passeggiare. Indifferenti alla velocità delle strade che, nonostante i tornanti spesso ciechi, scorrono leggere fra i cento e i centotrenta chilometri all’ora. Strade deserte, che segano in due la foresta con il taglio netto dell’ascia del boscaiolo, solitarie e infinite. Lanciati in velocità, su queste strisce nere nascoste da una vegetazione imperante, si riescono a percorrere molti chilometri in poco tempo. Ed è questo che ci salva e pone rimedio agli intoppi di inizio viaggio, quegli imprevisti causati da eccessiva improvvisazione che ci hanno fatto perdere i primi giorni in faticosi tentativi ancora continentali. Senza questa facilità di movimento la nostra capacità di coprire i vasti spazi finlandesi ne sarebbe risultata assai limitata.

Al volante, in compagnia di Enri e dei personaggi risvegliati dal 54 degli Yo Yo Mundi, mi sento come il venticinquenne Mel Gibson che ad inizio carriera sfrecciava per il deserto post-atomico dei film di George Miller. Se si cambia il verde dominante del paesaggio finlandese con la sabbia delle dune australiane, la sensazione è la stessa: padroni della strada, unici esseri in movimento nel vasto nulla che si perde lungo l’orizzonte, io ed Enri siamo il controllo che si incorona imperatore del regno disabitato. Cary Grant alza il sopracciglio, Napoleone insegna il significato della parola sconfitta alla salma inerte di Robespierre. Il paperotto balla la filuzzi sul pelo dell’acqua, mentre Totore ‘a maronna e Lucky Luciano complottano per tradurre in napoletano i cartelli stradali finlandesi che abbagliano gli incroci senza semaforo. Keskusta, ormai lo abbiamo capito, significa centro.

Lasciamo la macchina a Juuma e proseguiamo a piedi lungo il sentiero dell’Orso. Il sentiero è tracciato con due binari di legno sopraelevati di qualche centimetro dal fondo del terreno. Sotto di noi, e ovunque intorno, c’è solo palude. Acquitrini fertili di zanzare e ortiche, vegetazione bassa che si mescola alle pozzanghere. Se non fosse per le strisce di legno sopraelevate, dovremmo camminare con l’acqua alle caviglie. Impossibile smarrire il sentiero, dunque. Ma anche impossibile guidarlo e possederlo. È indomabile perché privo di alternativa. È il sentiero che ci guida, che ci costringe all’interno delle sue regole. Non si scappa dalla sua linea, non si improvvisa, non si può deviare dalle sue intenzioni o dal suo traguardo. È come essere portati per mano. E a me questa cosa non piace affatto, ma ad Enri sembra non dare più di tanto fastidio. Può perdersi nei suoi pensieri continuando a camminare, può distrarre la mente da una vita sentimentale costretta come uno zaino da montagna legato troppo forte sulle spalle e da una vita lavorativa che lo invecchia alla velocità di un film biografico. Può distrarre la sua mente anche dalla cartina. Proprio lui che è l’uomo-cartina per eccellenza, penso sia come una liberazione. Per me la sensazione è diversa: senza scelta non c’è decisione, e non c’è viaggio senza decisione, non c’è libertà. Capisco e mi adeguo. Camminando su questi sentieri non resta altro da fare se non adeguarsi, e respirare. Non resta altro da fare se non lasciarsi trascinare dal conturbante senso di vuoto che queste immense pianure ti lasciano nel cuore. È ossido di leggerezza moltiplicato per la radice quadrata di una riflessione sul morboso rapporto fra l’io, il tempo e lo spazio. Alla fine, x uguale a zero.

Ma il paesaggio di queste pianure è incontaminato e libero. Non si sente niente oltre lo zoccolo della renna e il fischio degli eserciti di insetti. Non si muove niente che il vento non sposti e che la pioggia battente non anneghi. Paesaggio libero e solo. Anche la terra finlandese la pensa come me: la libertà è la prima cosa. Solo da solo sono davvero libero. Ma con Enri è quasi come se fossi da solo, e non so pensare complimento migliore da rivolgere, qui fra i miei pensieri della notte, al mio compagno di viaggio. Divisione dei compiti: io monto la tenda, lui si dirige ai fornelli. È tardi, sempre tardi, abbiamo sempre fame e presto il sonno si impossesserà dell’onnipresente luce del nord. Quando la tenda è montata e preparata per la notte, e il portabagagli nuovamente sistemato, lo spaghetto è già lì che mi chiama e mi aspetta. Paradiso del palato. Svizzera precisione, caldo sapore nel freddo del vento, siamo sincronizzati alla perfezione.

Estremamente nord

La sera del decimo giorno ci vede in un nuovo deserto verde: la riserva naturale di Saariselka. Da Juuma, nel parco di Oulanka, ci siamo spostati a nord lungo il fiume Tenniojoki fino al piccolo e isolato centro di Sodankyla. Niente altro che un immenso parcheggio chiamato “città” dagli abitanti del deserto erboso lappone.

Ho finito tutta la biancheria pulita e anche le t-shirt. La sera prima di partire dal campeggio di Oulanka sono riuscito a trovare il tempo di lavare un po’ di roba, ma la saponetta si è sbriciolata prima della fine delle operazioni e non ho potuto concludere il lavoro. Anche Enri avrebbe voluto fare il lavandaio, ma come me è rimasto a secco. Ho dovuto mimetizzare la roba bagnata ma ancora sporca dentro un sacchetto nero soffocato nel doppiofondo del borsone. Quella pulita ma gocciolante ha viaggiato sui nostri finestrini appesa un po’ come capitava, abbarbicata agli sportelli della macchina. Dall’altra parte del finestrino le zanzare bussano apertamente e ferocemente. Da questa parte invece, il saluto dell’autoradio raggiunge gli uditori più alti e distratti. Buongiorno stelle lucenti, la terra ti saluta, voi ci strizzate l’occhio, e noi vi ammicchiamo. Come Treat Williams e compagni sulla decappottabile di Beverly D’Angelo mentre sfrecciano sulla via del Nevada alla ricerca di un milite noto.

Ci fermiamo per pranzo in un parco pubblico nel paese di Sodankyla e mettiamo la roba ad asciugare appesa dove capita: sedili, tergicristallo, sportelli e finestrini, bagagliaio. Un finnico curioso si ferma con la sua macchina, ci guarda, sorride stralunato e prosegue scotendo la testa. Forse siamo buffi, ma vorrei vedere cosa avrebbe fatto lui nella nostra situazione con tutte quelle mutande da asciugare. Forse non le avrebbe appese ai tergicristallo, trasformandoli in una sorta di doppia bandiera bianca intenta a chiedere una tregua alla pioggia, ma non so dove altro le avrebbe sistemate. Vabbé, proseguiamo. Nel pomeriggio continuiamo lungo la statale numero 4 e in serata arriviamo a Saariselka, da dove si inoltrano nel bosco i sentieri del parco nazionale di Urho Kekkonen. Per i segnali stradali solo UKK. Da Oulanka in un solo giorno abbiamo fatto altri 420 chilometri, esattamente come il giorno precedente. Ci spingiamo un po’ nell’interno ma non molto, perché ci vorrebbero delle ore solo per arrivare nei punti da cui partono i sentieri più interessanti. La Finlandia, purtroppo o per fortuna, è terra da visitare un pezzo alla volta. Chi come noi vuole farne un’indigestione, immancabilmente dovrà fare a meno di numerose portate.

Nicole Kidman è risoluta: un giorno volerà via. Sulle parole di Will Jennings e Joe Sample, dal ventre dell’elefante, la sua invocazione raggiunge l’asfalto gelido e sconnesso del nord nel secco e senza soffitto territorio lappone. Saariselka appare come una lucciola nel buio della campagna. Non vediamo le stelle da giorni ormai, solo un mantello grigio pioggia e il suo braccio di vento a sciabola per tutte le 24 ore del giorno artico. Fa freddo, fra i sei e i dieci gradi. A Saariselka dovrebbero esserci i famosi raduni di renne ma al nostro passaggio troviamo solo alberi e paludi. Qualche renna ci interroga con il suo sguardo intelligente ma disinteressato lungo la strada, e qualche altra lascia intravedere la sua corsa fra i boschi. Ma di veri e propri raduni non se ne scorge neanche l’ombra. La pioggia non cessa un secondo di rompere le scatole ma d’altra parte contribuisce a creare il fascino perduto di questo ambiente fantasma. Di ritorno dal piccolo anello riprendiamo la macchina e con gli ultimi 28 chilometri arriviamo in un altro campeggio.

“Florentine, o Florentine, perdonaci se non ci siamo rotolati nell’erbetta tutti insieme…”

Ho avuto incubi per tre notti. Florentine e sua sorella, in piedi, severe, e con il dito puntato su di noi due seduti per terra, che con uno sguardo fra il diabolico e il cagnesco ci accusavano di aver tradito le loro più che legittime aspettative di una benedetta unione sessuale italo-olandese. Ancora oggi tremo di sensi di colpa senza averne colpa, ancora oggi avrei voglia di strozzare quel guastafeste…

Ho avuto incubi per tre notti, mentre il mio compagno d’avventure se la dormiva proprio bene. E ancora oggi, se ci ripenso, le due olandesine sono capaci di turbare il mio sonno altrimenti tranquillo. Anche a settimane di distanza, a chilometri di distanza. Le abbiamo conosciute al campeggio vicino a Saariselka, Florentine e sua sorella – di cui non ricordo il nome – la sera del decimo giorno. Stavo montando la tenda, eravamo appena arrivati, con Enri già intento a preparare la cena, quando il camioncino siglato NL ha fatto manovra nello spiazzo di fronte al nostro accampamento. Il sole alto dell’estate lappone non riusciva a nascondere la fame torrida delle dieci di sera. Appena scese, le due ragazze mi fanno un cenno di saluto con la mano. Io ricambio. Mi incammino verso il mio prode compare e lo metto al corrente dell’arrivo nel nostro campeggio di due splendidi esemplari di fauna nordeuropea femminile con intenzioni tutt’altro che ostili. Proposta: “Enri, prepara i tuoi migliori spaghetti all’amatriciana che le invitiamo a cena!”. Lui risponde da vero manager della Danone: “Ok, ma devi chiederglielo tu”. Decido allora di passare per caso vicino alle due ragazze anche loro intente a montare la tenda ed esplicito l’invito. Visibilmente contente, accettano, ma c’è anche una sorpresa: non sono sole, seduto in disparte c’è anche il padre. La cena scivola via che è una meraviglia: conversazione sciolta, nonostante il nostro scarso inglese, e brillante. Piacciamo, si vede lontano un miglio. E anche loro ci piacciono, ma questo si era già capito. Avevo paura fossero troppo giovani, dall’aspetto potevano avere 20 anni come anche 15, ma poi sono stato rincuorato dalla notizia della maggiore età per ambedue superata: Florentine ha 20 anni, la sorellina 18. Entrambe elargiscono senza parsimonia battute e ammiccamenti, allusioni e occhiate. Sono più che convinto: piacciamo, piacciamo parecchio. Anche al padre piacciamo, o almeno non gli rimaniamo antipatici. E quando la più grande tira fuori la chitarra, anche lo stonatissimo Enri si cimenta in qualche canzone anglofona. Un po’ di Beatles che non guastano mai, un po’ di Bob Dylan su mia richiesta. Il sole resta sempre immancabilmente acceso, le nuvole finora spesse come blocchi di marmo lasciano per una volta intravedere la grande palla arancione, ma l’orologio segna comunque le 2 di notte e la stanchezza richiama tutti verso una conclusione della serata. Le zanzare assassine non ci lasciano in pace un minuto ma la cena è andata benissimo e le ragazze sono contente.

Ma ecco calare il dramma. Florentine si lancia in una proposta audace: “Andiamo a fare una passeggiata?”. Io ed Enri ci guardiamo negli occhi e non ci penso su un secondo prima di dire “ok, volentieri!”. Sesso all’orizzonte, sicuro come il sole che mai tramonta. La sorella piccola però spalanca uno sbadiglio e annuncia che si sarebbe ritirata in branda. Panico: rimaniamo in tre, io Enri e Florentine. Come mai la sensualissima e cordiale diciottenne decide di andare a dormire dopo ben tre ore passate a elargire sorrisi e ammiccamenti? L’unica spiegazione che riesco a darmi è che il padre, prima di andare a letto anche lui, abbia detto alle ragazze: la più grande può andare a divertirsi con gli italiani, la più piccola no. Non c’è altra spiegazione, sennò non si spiegherebbe il suo comportamento così estremamente ambivalente, prima decisamente invitante ma infine concluso con un’ingloriosa ritirata. Ma il problema resta: come facciamo ora che siamo in numero dispari? La generosità amicale prende subito il sopravvento sulla parte egoistica di me che avrebbe tanta voglia di portare la giovane musicista olandese su un bel pratino in riva al lago a rotolarsi fra l’erbetta. Opto per il sacrificio: “Enri, vai tu, divertiti anche per me. Io mi ritiro in tenda”. Enri però non ci sta, non vuole approfittare dell’occasione piovuta dal cielo. Ma invece di sacrificarsi a sua volta e mandare me a sguazzare fra le calde braccia di Florentine, mi chiede di andare comunque in tre. Delitto! Tremendo orrendo delitto! Ancora oggi non so perché ho accettato questa assurdità: tre anime perse a passeggiare lungo il lago, tre soffocate conversazioni sul nulla e banalità accessorie, tre minuti bastano e avanzano prima di farmi entrare uno dei più massicci giramenti di scatole che ricordi. Mi incupisco e mi accodo alla non più allegra brigata. Inutili i tentativi di Florentine di riportare il discorso in zona sesso e dintorni. Ormai il gioco è fatto e abbiamo clamorosamente sbagliato bersaglio. Alla fine della passeggiata la bionda olandesina torna alla sua casetta mobile visibilmente amareggiata, io comincio a far girare nel mio cervello incubi a ripetizione, come un cane che si morde la coda, mentre il mio compare non prova neanche a giustificarsi per le ultime sue uscite a dir poco fuori posto che hanno definitivamente fatto tramontare qualsiasi ipotesi di approccio fisico alla questione. Eh già, perché in questo luogo non sarebbe carino riportare le frasi fuoriuscite dalla bocca senza controllo del mio compare proprio mentre ci trovavamo all’ultima spiaggia, a tu per tu con Florentine e i suoi sorrisi d’invito. Sia solo dato sapere che di fronte agli ultimi disperati tentativi della fanciulla di provocare in qualcuno di noi – per la verità non abbiamo mai capito se ci stesse provando con me, con lui o con entrambi – una reazione attiva e positiva alla sua perseveranza, Enri se n’è uscito con le parole più sbagliate e controproducenti che il vocabolario inglese abbia mai classificato in tanti secoli di ricerche e compilazioni.

Che tristezza, che rammarico, e che bocconcini saporiti quelle due olandesine! Avevamo fatto tutto bene fino all’ultimo, per poi rovinarci da soli come due kamikaze. Devo smetterla di pensarci, di rimuginare, ma se c’è un dio da qualche parte so che ci punirà con il massimo castigo possibile per tutto il male che abbiamo fatto a noi stessi, alle aspettative delle ragazze, e alla provvidenza, quella disgraziata disperata sera.

Giro di boa

Tocchiamo il punto più a nord di tutto il viaggio con il piccolissimo paese di Inari. Da Saariselka sono 50 chilometri e il 69° parallelo è ad un passo. Inari è una località ad altissima presenza Sami, nonostante conti solo 550 abitanti. A parte qualche negozietto di artigianato tradizionale e un paio di laboratori per la lavorazione dell’argento – l’attività produttiva principale dell’antica popolazione nomade lappone – non c’è che il museo Siida di storia e cultura Sami ad attirare l’attenzione. Il termometro segna 8 gradi, aggravati da un’incessante pioggia, mentre dalla bocca della macchina la voce del clochard dalle sembianze di Jan Anderson si sente come un’oca morta sputando brandelli della sua fortuna spezzata. È in uno di questi laboratori artigianali per la lavorazione dell’argento che ho acquistato due collane dello stesso materiale da regalare agli affetti lasciati a casa. Ma il cielo è troppo scuro e le condizioni ambientali eccessivamente avverse per permetterci di dedicare maggiore tempo a questa raccolta di mattoni disperse nella landa ispida della Lapponia che vogliono farci passare per “città”. Proseguiamo, per la prima volta verso sud, e con altri 40 chilometri raggiungiamo la località di Lemmenjoki, in riva al fiume omonimo, da dove si estende il parco naturale di Lemmenjoki, ultima zona di trekking di questa avventura.

Joan Baez canta un dylaniano semplice scherzo del destino lungo la 955 che da Inari ci riporta a sud. La strada è nostra, infinita, è pioggia e vento. La strada è un deserto di anime e un serpente di vita che interrompe il bruciare verde delle betulle. La landa di Lemmenjoki è una terra ancora più corrosa e umida di quella trovata negli altri parchi nazionali del nord finora visitati. Per la prima volta il rumore del vento copre quello delle operazioni militari delle zanzare e la freschezza dell’aria tagliata a cubetti prende il colore del piccolo lago che si affaccia sul nostro nuovo campeggio, alla sera dell’undicesimo giorno. Quasi sulla riva del lago troviamo una capanna. Per entrarci dentro dobbiamo piegare la schiena a novanta gradi e per stare in piedi al suo interno si deve fare molta attenzione a non sbattere la testa contro travi di legno. Ma le panchine sono ricoperte di calde pelli di renna lavorate e profumate, e c’è molta legna da ardere sotto la tettoia all’esterno, al riparo dalla pioggia. Dentro tutto è pronto per accendere il fuoco – se solo avessimo della carne da fare alla brace! – che ci tiene caldi, rilassati, con il suo luccichio e il suo fumo che arrossa i contorni degli occhi. La cena è una festa e il fuoco è il suo maggior animatore. Cucinare, riposare, asciugare i vestiti appesi al braccio della griglia e ai chiodi sul soffitto, parlare di quello che abbiamo visto, che abbiamo fatto, che dobbiamo ancora fare e di quello che abbiamo provato e proviamo nel solo semplice gesto di viaggiare, tutto questo e altro ancora appare ora sotto una luce diversa. È la luce della fiamma, la luce di un’atmosfera sempre conosciuta, sempre assaporata, ma mai finora vissuta nel mondo reale, dove lo spirito artigiano del creare si amalgama con una pallida sensazione di assedio: il vento e la pioggia barbari e freddi fuori ci assalgono, le mura di tronco, il calore e lo scoppiettio della legna accesa ci difendono e ci rendono forti.

Nel valzer di un giorno ci rientrano mille volteggi. Tra il valzer di un giorno e la polvere di gesso calpestata nella notte, la voce roca di Gianmaria Testa s’intona al salmone e al fuoco che brucia nella capanna di Lemmenjoki. Che riscalda, che asciuga i calzini appesi al soffitto, che frigge sfrigola e miagola fra le mani di Enri che inventa un nuovo sugo per la pasta. Sempre uguale, ma non importa. L’acqua però non bolle mai, non vuole saperne. E le magliette del giorno dopo sanno di affumicato di mare.

In discesa

Con 560 chilometri di strada, di cui più di 50 non asfaltata, ci riportiamo a sud: torna un po’ di oscurità nelle ore centrali della notte, torna il mare, la costa baltica, ma soprattutto torna, a malincuore, la civiltà. La civiltà che si mostra a noi sotto le vesti della città universitaria di Oulu. È domenica sera, giorno numero dodici, piove come sempre, fa freddo più di sempre, e questo ci salva un po’ dal trauma del ritorno alla vista delle case, del cemento, della gente e del rumore. Ci salva un po’ perché la città è tutta a serrande abbassate, e anche trovare qualcosa da mettere sotto i tenti si dimostra un’impresa, dopo le 11 di sera nel giorno del Signore. Alla luce del mattino invece Oulu si svela per quella che è: una città universitaria, giovane e spensierata, animata e lucente, e il fiume Oulujoki è la vena che trasporta alla foce tutto il calore e lo spirito della sua gente allegra. Dell’antico castello di Oulunlinna non resta che una stanza sotterranea, tutto il resto è stato distrutto da un fulmine e al suo posto oggi sorge un caffè. Il kauppatori, o mercato del pesce, è fra i più vivaci e caotici visti finora. Affacciarsi ad un banco e comprare qualcosa da mangiare fa sentire subito il richiamo di casa: anche qui i commercianti sono dei veri strozzini, non gli manca nulla per essere dei veri fiorentini.

Il tredicesimo giorno ci vede ancora più a sud, nella città di Vaasa. Stiamo percorrendo la strada costiera, lungo il Baltico fin quasi dal suo nascere nella lunga discesa a sud. Da Oulu sono altri 450 chilometri, con una sosta alla spiaggia bianca di Kalajoki, purtroppo ancora condita di temporale. Prima di accamparci a Vaasa decidiamo per una deviazione improvvisata all’interno dell’ampia e poco popolata isola di Replot. Ci perdiamo fra i meandri della boscosa isoletta collegata a nord-ovest di Vaasa da un lungo e panoramico ponte, anche perché la scarsità di segnali stradali sarebbe tale da mandare in tilt la bussola anche a Magellano. Nel tentare di ritrovare la strada perduta percorriamo tutta l’isola in lungo e in largo, correndo come pazzi. 375 chilometri separano Vaasa da Turku, antica capitale finlandese e primo centro commerciale del paese, dove arriviamo la sera del quattordicesimo giorno. Durante il percorso, sempre lungo costa, ci siamo fermati a visitare il villaggio di Solf, dove sorge un museo a cielo aperto che raccoglie dalle zone circostanti gli edifici meglio conservati di epoca ottocentesca mettendoli in mostra. Poi a Rauma, dove il centro, ovvero la città vecchia – Vanha Rauma – offre la possibilità di passeggiare fra alcune delle ultime antiche case in legno ancora abitate. Pioggia anche a Rauma, ma nonostante il maltempo i cittadini festeggiano il loro piccolo festival musicale stagionale con una specie di concorso di bellezze locali. A Enri le concorrenti di Rauma non piacciono per niente. A me invece non dispiacciono. Come sempre siamo in disaccordo sull’argomento che in questa specifica situazione è stato però oggetto di discussione per un paio d’ore abbondanti.

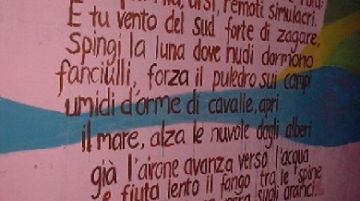

L’ennesimo ristorante di ottima qualità e basso prezzo indovinato da Enri – ha inanellato una serie di ottimi colpi in questa vacanza – ha consacrato il suo fiuto infallibile nella scelta dei luoghi di ristorazione. È una macchina, non perde un colpo: ormai ho deciso di non mettere più bocca sull’argomento perché il confronto è improponibile e non posso far altro che fidarmi del suo giudizio alla cieca. Non siamo stati però fortunati con i tempi e non abbiamo potuto godere per niente la famosa ospitalità musicale del luglio finlandese. Arrivati a Turku a tarda sera ci immergiamo nell’atmosfera metropolitana della vecchia capitale. Dal castello alla cattedrale gotica, passando lungo il fiume con i suoi locali dalla ricca vita notturna, Turku ci dà il senso netto e spietato che l’avventura nelle terre desolate è ormai più che lontana. Ce lo ricorda anche Salvatore Quasimodo, scoperto per caso in veste di murales su una parete tutta graffitata del lungofiume. Una poesia in italiano, con accanto la traduzione in finlandese: fa piacere vedere che anche quassù conoscono e apprezzano il nostro ermetico poeta.

A Naantali troviamo uno dei porticcioli turistici più accoglienti e vivaci di tutto il sud-ovest, ormai il giro della penisola è quasi completato e ci concediamo una passeggiata sul lungomare e fra la gente in festa. La gente qui è sempre in festa durante l’estate, a luglio soprattutto. I festival di musica, dalla classica all’opera, dal folk al jazz, proliferano quasi quanto le zanzare. Ma prima di mettere la parola fine al lungo giro in senso antiorario che ci ha visto percorrere tutto il perimetro della Finlandia, ci vogliamo concedere un ultimo tuffo nella natura: una gita di ponte in ponte sulla linea delle isole di Nagu e Korpo, quasi in bocca alle Aland, fin dove arrivava la strada. Con cena sul molo dell’ultimo avamposto di case prima del mare che guarda verso Uppsala sul versante svedese. Poi il breve tratto di autostrada che separa Turku da Helsinki – è il quindicesimo giorno, comprese le isole abbiamo masticato altri 350 chilometri – e l’arrivo in serata nella capitale. Helsinki ci accoglie di buio, mezza svuotata e addormentata. Passeggiamo fra le piazze del cuore cittadino attraversando la notte fino all’alba, senza fermarsi mai, perché alle 7 ci aspetta il traghetto. 29 ore di mare ci riportano sul continente: Rostock, Germania, poco a nord di Amburgo.

Alla fine della Finlandia il bilancio dei chilometri dice: 6mila percorsi in 15 giorni, escludendo i tratti in nave. Con una media di 400 km al giorno solo su strada. Anche se alla fine del viaggio la soglia supererà gli 8mila.

Germania anno 849 dopo Lalli

Sessant’anni dal suo anno zero rosselliniano. Ottocentoquarantanove dal mio anno zero lalliano. Eppure non mi sento molto più vecchio di questa terra.

Ad Amburgo c’è un piccolo campeggio che in realtà è un parcheggio. Impossibile picchettare la tenda, posa sull’asfalto, e infatti ci tocca tenerla tutta storta. Decidiamo comunque di fermarci per la notte – una giornata di turismo-omaggio, nel senso di omaggio alla grande passione amburghese della nostra amica Gaia, che ha legato la propria felicità a questa città e che con questa tappa intendiamo onorare – e di inoltrarci nel caotico e caldo quartiere di St. Pauli dopo un breve passaggio dal porto sul fiume. Incontriamo due ragazzi siciliani, una coppietta appena ventenne, e ci facciamo compagnia per un po’. A St. Pauli la confusione non risparmia niente e nessuno, soprattutto di notte. Le luci, il rumore, la folla, i locali e il passeggiare frenetico ti sbattono in faccia una stanchezza vecchia di due settimane, senza respiro. Neanche nella strada delle vetrine, ovvero delle prostitute in vetrina, c’è il tempo di fermarsi e riposare: è Enri che mi tira via, forse perché non vuole cadere in tentazione. Eppure qui è diverso, non come da noi. È tutto codificato, istituzionalizzato, e quindi in un certo modo perde quell’aura negativa di sfruttamento e il conseguente senso di volgarità sottostante.

Comunque, il giro per St. Pauli e poi per le strade del centro e del lungofiume è stato breve. Intenso, stancante, ma breve. La notte amburghese esalta le doti turistiche di Enri, la sua innata capacità di strozzare il tempo per farci rientrare più cose di quante ne sarebbero possibili. Ma d’altro canto induce in me una sorta di senso di oppressione, di soffocamento. Sento la città stringersi addosso alle mie tempie, tutto intorno alla testa, provocandomi più fastidio che piacere. È una bella città, non c’è che dire. Ma la bellezza non basta, in quei momenti avevo più voglia di tranquillità che di città. Tranquillità che invece mi hanno donato Lubecca ed Heidelberg, le altre due città della Germania che, trovandosi sulla via del ritorno in perfetta discesa a sud, hanno fatto da teatro alle ultime due giornate di viaggio prima del rientro in riva al lago di Ginevra. Lubecca è un’anziana ma dolce signora dall’abbraccio caldo. Heidelberg è una ragazza dalla gonna corta e le scarpe da ginnastica, corre su e giù per i ponti, per i vicoli, sul sentiero che dà sulla panoramicissima Via dei filosofi e che sconfina fin dentro le rovine del castello diroccato. Raramente ho respirato un’aria così invitante come quella di Heidelberg in una città straniera. Io che normalmente in vacanza non amo le città, spesso le rifuggo, perché mi ci sento prigioniero, questa volta ho tratto solo giovamento e genuino piacere dalla visita. Soprattutto dalla passeggiata e dal panorama dall’alto.

Lubecca è donna pigra e ci impigrisce. Mentre allo stesso tempo ci affascina e ci regala una sfilata di rosso pietra, fra chiese e antiche botteghe di marionette. Heidelberg – la città di Hegel e centro nevralgico universale dell’Ottocento filosofico – è invece il posto ideale dove fare l’università. Nessuno di noi è più in tempo per operare questa scelta, come nessuno di noi conosce il tedesco. Quindi c’è poco da recriminare. Anche se, con mio ma soprattutto suo grande stupore, la notte di Amburgo mi ha fatto ritornare alla mente spiragli e sprazzi di lingua crucca. Quanto basta almeno per intavolare una chiacchierata di un paio di minuti con un tassista. Bisogna dire però che il tassista era ben più pakistano che tedesco. Memorabile chiacchierata, memorabile soprattutto la salassata del tassametro.

Ad Heidelberg si è fatto sentire anche il dente del giudizio. Quello a sinistra in basso. Quello bastardo e cattivo. La fine di questa vacanza sarà per sempre ricordata come la due giorni degli aulin, del cattivo umore da dolore dentario, della mano perennemente appoggiata sotto la mandibola e delle imprecazioni. Un ritorno piuttosto tribolato e di scarso divertimento. Io alla guida, dente dolente, stanchezza devastante. E il mio prode compare che se la dorme, seduto sul sedile accanto alla guida, preda dell’incubo di dover tornare ai bilanci di fine estate e alle etichette con le quali marchia e prende possesso dei lauti frutti di madre natura. Un po’ come Adamo nel paradiso terrestre prima di essere cacciato: Dio crea le cose, e lui gli dà il nome per poter affermarne la proprietà. Fino al giorno in cui anche lui incontrerà il suo contadino Lalli…

Quello che non ho è un orologio avanti

per correre più in fretta e avervi più distanti.

Quello che non ho è un treno arrugginito

che mi riporti indietro da dove sono partito.

Fabrizio De Andrè e Massimo Bubola – Quello che non ho – 1981

ejuvrsk usyaxnko yutmwjil uenry uonjb tmxyjfdoc hqsko

Grazie, Ricky.

Semplicemente fantastico, come fantastiche sono la Finlandia e la sua gente. Bravo!